di Gianni Lattanzio

Basta con la liturgia della “lotta” come cifra identitaria del nostro tempo europeo: proteggere è necessario, ma incompleto, se non è accompagnato dall’arte più alta della politica, che è costruire pace; e proprio ora, quando il linguaggio dell’urto tenta di farsi destino, l’Unione deve riaprire con metodo e coraggio i canali della diplomazia, dando concretezza normativa al mandato che i Trattati le consegnano. L’articolo 3 del Trattato sull’Unione europea (TUE) indica con sobria solennità che l’Unione “promuove la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli”, mentre l’articolo 21 orienta l’azione esterna a “preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale”, e gli articoli 24 e 42 incardinano una politica estera e di sicurezza comune che non è un fine in sé, ma uno strumento al servizio di quell’orizzonte di dignità che l’articolo 2 pone a fondamento della nostra convivenza civile.

Nel cuore di un’Europa scossa dalla guerra d’aggressione contro l’Ucraina e da incursioni che testano i nostri cieli e la nostra compostezza strategica, la deterrenza deve evitare la trappola della “sovra‑reazione” e guadagnare il tempo prezioso in cui la diplomazia può operare: difesa aerea integrata sul fianco orientale, sì, ma intrecciata a canali credibili di de‑escalation, a un’agenda negoziale sequenziata e verificabile, a un uso intelligente delle sanzioni come leva per aprire spiragli politici e non come rito purificatorio senza sbocchi. Nel Mediterraneo allargato, dove la catastrofe umanitaria di Gaza interroga la coscienza europea, la via maestra è un cessate il fuoco immediato e verificabile, l’accesso umanitario senza ostacoli, il rilascio degli ostaggi e l’avvio di una conferenza politica effettiva sotto egida ONU con i partner regionali chiave per dare realtà – in fasi, con garanzie simmetriche – alla soluzione di due Stati e alla ricostruzione delle istituzioni civili; in Libano, proteggere UNIFIL e rendere operativi i meccanismi della Risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU significa prevenire lo spillover che incendierebbe il Levante, e mostrare un’Europa capace di essere arbitro imparziale, ponte umanitario, architetto di compromessi possibili.

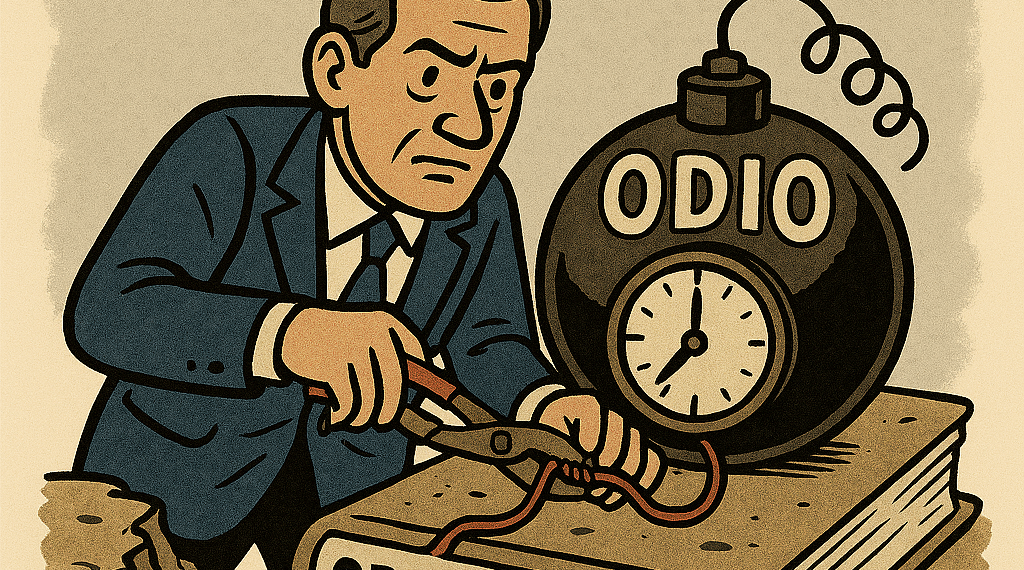

Ma sarebbe illusorio separare i conflitti armati dalle fratture sociali e culturali che attraversano le democrazie: l’assassinio di Charlie Kirk nel campus di una università americana, con il suo carico di ferocia istantanea e di semantica tribale, è il sintomo di una società in cui la delegittimazione dell’avversario si fa disumanizzazione, la polarizzazione si fa normalizzazione della violenza, e l’arena pubblica si trasforma in platea di risentimenti; non si tratta di importare in Europa il lessico altrui, ma di comprendere che la spirale dell’odio è contagiosa, che la semplificazione algoritmica rende fragili i legami e che gli incidenti d’odio – dall’antisemitismo all’islamofobia, fino alle ostilità verso minoranze e migranti – scavano solchi nella convivenza fino a predisporla all’incendio. Qui la politica europea ha il dovere di saldare l’azione esterna con una politica interna della riconciliazione: educazione civica e mediatica sistematica, tutela effettiva della libertà d’espressione insieme al contrasto dei discorsi d’odio, programmi culturali e di prossimità che rimettano in dialogo comunità divise, sostegno stabile agli operatori culturali e sociali che, nei quartieri e nelle scuole, disinnescano il rancore prima che si faccia gesto.

Difesa e diplomazia, allora, non come compartimenti stagni, ma come il telaio di una stessa promessa: investire nella capacità europea (EDIS, EDIP) ha senso se costruisce interoperabilità e resilienza a difesa di civili e infrastrutture, se promuove capacità dual‑use utili anche alla protezione civile, ai ponti aerei e marittimi umanitari, alla sicurezza alimentare e sanitaria, se condiziona la potenza alla misura del diritto; “più, meglio, insieme” deve significare rapidità decisionale realmente europea, standard comuni che evitino la duplicazione, e soprattutto una finalizzazione esplicita alla riduzione del rischio di guerra e all’apertura di spazi negoziali, coerentemente con la bussola giuridica del TUE (artt. 21, 24, 42 TUE). La stessa politica migratoria, spesso sequestrata dalla retorica muscolare, va restituita alla sua razionalità: canali legali di ingresso e integrazione, accordi di mobilità qualificata, lotta alle filiere criminali e cooperazione con i Paesi d’origine non per delegare la coscienza, ma per governare insieme un fenomeno strutturale con umanità ed efficacia, evitando che le periferie europee diventino laboratori di esclusione.

All’Italia, per storia e geografia, spetta un ruolo naturale di ponte: tra Atlantico e Mediterraneo, tra Nord e Sud del continente, tra istituzioni e società civile. Significa sostenere in Consiglio e all’ONU il cessate il fuoco e i corridoi umanitari, proporre e guidare missioni europee di monitoraggio civile, rafforzare la protezione del personale umanitario e delle infrastrutture critiche, promuovere una diplomazia parlamentare e cittadina che accompagni i negoziati con una narrazione di riconciliazione, attivare corridoi educativi e culturali che sottraggano i più giovani alla grammatica dell’odio. L’articolo 21 del TUE chiede coerenza tra interessi e valori: qui si misura la qualità della nostra leadership.

Resta, come una stella polare, la voce di Ventotene: “fare l’Europa per superare la logica del conflitto e delle guerre” non è un ricordo museale, ma un impegno vivo che oggi significa meno clamore e più tessitura, meno slogan e più perseveranza, meno gestualità e più risultati misurabili in vite salvate, città ricostruite, parole depurate dalla tossina dell’inimicizia. La pace non è l’assenza di rumore, è un’opera: si costruisce con scudi abbastanza solidi da proteggere e con mani abbastanza aperte da ricucire, con il coraggio di parlare anche quando parlare sembra debolezza, con la disciplina di ascoltare anche quando ascoltare sembra perdita di tempo. Se l’Unione avrà il passo, la lingua e il cuore di questo mandato, potrà finalmente tornare ad essere ciò che i Trattati le chiedono e i popoli le chiedono: non un’ebbrezza di “lotta”, ma un artigianato paziente di ordine giusto.

Un contributo prezioso che ricorda come la sicurezza europea non possa fermarsi alla deterrenza militare ma debba intrecciarsi con diplomazia, coesione sociale e riconciliazione. Offre una visione concreta e necessaria di un’Europa capace di costruire pace, affrontando insieme conflitti esterni e fratture interne.