di Gianni Lattanzio*

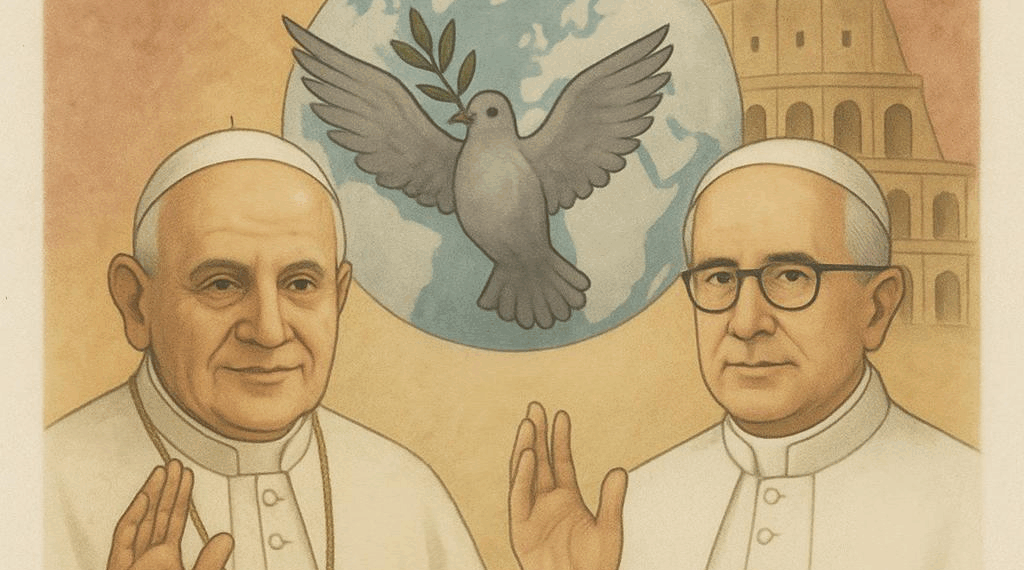

Da Papa Giovanni XXIII a Papa Leone XIV, la diplomazia pontificia ha intrecciato la grammatica biblica della pace con la razionalità giuridica dell’ordine internazionale: dignità e fraternità come radici, diritto e mediazione come rami, fino al segno interreligioso del Colosseo che mercoledì scorso ha rilanciato la pace come responsabilità condivisa di popoli e fedi. In questo arco, Pacem in Terris e Fratelli tutti non sono solo testi: sono una rotta che orienta scelte istituzionali, canali riservati, interventi umanitari e un modo di stare nel mondo che prova a tenere aperto il dialogo quando le armi chiudono ogni varco.

Quando Giovanni XXIII scrisse che la pace si regge su verità, giustizia, amore e libertà, parlò “a tutti gli uomini di buona volontà” e chiese che le controversie tra Stati fossero affidate al diritto e al negoziato, non alla forza, anticipando un universalismo capace di oltrepassare i blocchi della Guerra Fredda. Quella visione personalista legò diritti e doveri alla dignità della persona e alla pari dignità degli Stati, facendo della pace un’opera eminentemente giuridica e morale insieme. Francesco ha ripreso il filo con Fratelli tutti: la parabola del Buon Samaritano diventa chiave pubblica, la fraternità misura dell’azione politica, l’amicizia sociale infrastruttura di una pace che includa gli ultimi e rifiuti la guerra come soluzione.

Per dare gambe a questa teologia della pace, Francesco ha istituito con Humanam progressionem il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, unificando giustizia, pace, migranti, salute e cura del creato dentro una regia che traduce la pace in sviluppo umano integrale operativo. La pagina del Dicastero ne esplicita la missione: analisi, advocacy multilaterale e coordinamento della carità in crisi complesse perché il principio diventi prassi verificabile.

Sul piano giuridico-diplomatico la Santa Sede è soggetto di diritto internazionale con Osservatori permanenti alle Nazioni Unite, una scelta che evita l’allineamento di blocco e abilita una partecipazione piena ai processi multilaterali su diritti umani, diritto umanitario e disarmo pur senza voto assembleare. La Segreteria di Stato, secondo Praedicate Evangelium, coordina la rotta con le Sezioni per Affari Generali, per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali e per il Personale Diplomatico, quest’ultima creata per rafforzare selezione e formazione del corpo diplomatico. Il profilo istituzionale chiarisce il ruolo del Segretario di Stato e della Seconda Sezione come vero “ministero degli Esteri”, snodo tra canali bilaterali e multilaterali.

Il metodo è quello dei “ponti”: canali riservati, uffici di buona volontà, scambi umanitari e, in parallelo, un presidio normativo nelle sedi internazionali per consolidare protezione dei civili, libertà religiosa e standard di diritto umanitario. La rete ecclesiale sul terreno sostiene corridoi umanitari e protezione diffusa, come mostrano i programmi promossi da Sant’Egidio e partner ecumenici per vie legali e sicure di ingresso dei rifugiati. Nello stesso tempo, alle Nazioni Unite la Santa Sede sostiene percorsi di disarmo, contribuendo con dichiarazioni e iniziative a un quadro di sicurezza umana coerente con il bene comune globale.

I precedenti storici spiegano perché questo approccio funzioni nei tempi lunghi: l’Ostpolitik di Casaroli cercò spazi di libertà religiosa e si innestò nel processo CSCE, valorizzando la dimensione dei diritti umani nell’Atto Finale di Helsinki come piattaforma graduale di cambiamento. La mediazione nel Canale di Beagle evitò lo scontro armato tra Argentina e Cile e condusse al Trattato di Pace e Amicizia del 1984, una soluzione accettabile costruita con pazienza e credibilità. Nel 2014, tra Cuba e Stati Uniti, lettere papali e incontri in Vaticano facilitarono scambio di prigionieri e riapertura dei canali diplomatici, prova che il “soft power” pontificio può sbloccare dossier bloccati.

Nelle crisi contemporanee, la bussola resta chiara: in Medio Oriente la Santa Sede chiede cessate il fuoco, liberazione degli ostaggi, accesso umanitario e rilancio del percorso verso due Stati con garanzie per Gerusalemme, in coerenza con il diritto internazionale umanitario. Appelli pubblici ripetono che senza due Stati non vi è pace giusta e sostenibile, invitando la comunità internazionale ad assumere responsabilità concrete e verificabili. In Ucraina, le missioni del Cardinale Zuppi hanno scelto la via umanitaria: scambi di prigionieri e rimpatrio dei minori deportati, “depoliticizzando” i dossier per ottenere risultati tangibili e proteggere i più vulnerabili. Il lavoro prosegue con contatti in più capitali e organismi internazionali, mantenendo aperti spazi operativi anche quando il negoziato politico generale non è praticabile.

Il disarmo è l’altra gamba del cammino: la firma e ratifica del Trattato di proibizione delle armi nucleari nel 2017 indicano una posizione di principio e di governance, che chiede un disarmo integrale, verificabile e sotto controllo internazionale come esigenza morale e giuridica. Interventi recenti alla ONU collegano non proliferazione, bando dei test e proibizione totale a una visione di sicurezza umana centrata sulla dignità, non sull’equilibrio del terrore.

Infine, i simboli che diventano spazio politico: mercoledì al Colosseo, nel solco dello “spirito di Assisi”, Papa Leone XIV ha guidato l’incontro interreligioso per la pace promosso da Sant’Egidio, affermando che la guerra si sostituisce solo con preghiera, dialogo e responsabilità reciproca. Cronache e interventi hanno sottolineato la continuità tra magistero e diplomazia dei ponti, proprio mentre i conflitti sembrano moltiplicarsi e sovrapporsi.

È qui, nell’incrocio tra Bibbia e diritto, tra fraternità e multilateralismo, che si capisce il ruolo della diplomazia pontificia: tenere insieme la profezia del Vangelo e la pazienza delle istituzioni, aprire corsie umanitarie mentre si batte la strada di negoziati possibili, e costruire un’architettura di pace che abbia il coraggio di riconoscere i diritti di tutti e di chiedere a tutti la fatica della riconciliazione. In altre parole, far dialogare il Samaritano con Helsinki, le lettere riservate con le risoluzioni ONU, e trasformare i gesti simbolici in opportunità politiche, perché la pace smetta di essere un’utopia e diventi processo concreto nel tempo.

*Segretario generale Istituto Cooperazione Paesi Esteri (ICPE)